Angelo Casati, un prete nella città

Doppiozero, 26 marzo, 2025

Gabriella Caramore

Un disordine accelerato si presenta alle nostre menti in tutti gli ambiti della vita pubblica. E di conseguenza anche nel nostro privato. Questo primo quarto di secolo, e in particolare gli ultimi anni, ma direi proprio gli ultimi mesi e settimane, ci aggrediscono con segnali confusi che sollecitano una miriade di interpretazioni e di tentativi di comprensione. Ma l’impressione è che ben pochi arrivino a fare chiarezza, ad avere una visione limpida delle cause che hanno prodotto questo caos, a capire quale direzione il mondo dovrebbe prendere, per uscire dal tragico trambusto nel quale siamo precipitati.

Parole di segno opposto – pace, guerra; democrazia, tirannide; genocidio, giustizia per tutti i popoli – sembrano diventate interscambiabili, a seconda della prospettiva da cui si mettono a fuoco i drammi che si svolgono sulla scena della storia. Così tutti si accapigliano con tutti. E rare sono le parole che hanno un sentore di verità.

Angelo Casati, un prete nella città

Un disordine accelerato si presenta alle nostre menti in tutti gli ambiti della vita pubblica. E di conseguenza anche nel nostro privato. Questo primo quarto di secolo, e in particolare gli ultimi anni, ma direi proprio gli ultimi mesi e settimane, ci aggrediscono con segnali confusi che sollecitano una miriade di interpretazioni e di tentativi di comprensione. Ma l’impressione è che ben pochi arrivino a fare chiarezza, ad avere una visione limpida delle cause che hanno prodotto questo caos, a capire quale direzione il mondo dovrebbe prendere, per uscire dal tragico trambusto nel quale siamo precipitati.

Parole di segno opposto – pace, guerra; democrazia, tirannide; genocidio, giustizia per tutti i popoli – sembrano diventate interscambiabili, a seconda della prospettiva da cui si mettono a fuoco i drammi che si svolgono sulla scena della storia. Così tutti si accapigliano con tutti. E rare sono le parole che hanno un sentore di verità.

Anche la geografia delle fedi ne rimane sconvolta. Inevitabilmente. Sembra contaminata da una nuova Babele. Anche a guardare soltanto al cristianesimo ne emergono le istanze più diverse. A fronte di un tradizionalismo soprattutto in campo etico nei paesi dei continenti africano, asiatico, latinoamericano, che si sposano in maniera fantasiosa con antiche tradizioni locali, nel mondo cosiddetto occidentale si va da istanze di severo conservatorismo (c’è chi dice, appunto, che papa Francesco è un falso papa, perché non combacia perfettamente con i dettami della tradizione); all’esasperazione nazionalista del versante ortodosso, accentuata negli ultimi tre anni dalla crisi russo-ucraina; alla deriva ideologica di alcune chiese cosiddette evangelicali, fino ad arrivare a quella tragicomica (ma più tragica che comica) pantomima della “religione della prosperità” di cui si fa profeta lo stesso Trump, salvato da Dio, per salvare l’America e dunque il mondo, il cui verbo è diffuso dalla portavoce dell’ufficio della fede alla Casa Bianca, Paula White.

All’interno del cattolicesimo il declino fisico di Francesco lascia aperte molte incognite in una chiesa che, nonostante la popolarità di questo papa riempia le piazze, sta vivendo una emorragia di fedeli in tutte le fasce di età: i bambini che trovano altrove nutrimento ai loro interessi; gli anziani – che una volta erano la riserva aurea del popolo dei fedeli – oggi sono più interessati a ricevere aiuti e stimoli piuttosto che prospettive spirituali; per non parlare delle donne, che, stanche di essere messe ai margini dalle gerarchie, sempre più trovano spazi alternativi per nutrire la loro mente e il loro spirito. La formazione dei giovani presbiteri vede, nei seminari, tranne qualche eccezione, una tendenza a un conservatorismo arcaico, come se si potesse con ciò porre riparo alla deriva di senso che la fede inevitabilmente incontra nell’era della complessità.

Tuttavia a guardare in maniera più ravvicinata il fantasmagorico mosaico delle fedi, si incontrano figure – ovunque – nelle quali è possibile ravvisare ancora il senso di una “appartenenza”, senza che esso strida con le esigenze della contemporaneità e senza che vi sia conflitto con le persone che – ovunque, di nuovo, ma in contesti non religiosi – cercano di operare con giustizia, con una creatività non distruttiva, con passione di conoscenza, con amore gentile e generoso nei confronti di tutto ciò che vive su questa terra.

Alcune di queste figure – non ne ho conosciute poche, negli anni – mi sono particolarmente care. Trovo in esse una coerenza non formale, una “rettitudine” di fondo, sulla quale so di poter fare affidamento. Tra queste, un anziano prete – guai a chiamarlo “sacerdote”! – che vive, ora che è in pensione, in una casa parrocchiale a Milano, nel cuore delle strade del lusso, della moda, della ricchezza esibita e sfrontata. Senza farsi minimamente scalfire da quel contesto così in contrasto con la sua semplicità di vita, predica tutte le domeniche, nonostante l’età e le fatiche di un corpo gracile e consumato. Per questo ogni volta che vado a Milano mi ricavo una piccola porzione di tempo per andarlo a trovare.

Angelo Casati è prete – “presbitero” sarebbe più corretto – si può dire da sempre. Entrato presto in Seminario, ha esercitato il ministero a Busto Arsizio e a Lecco, poi è stato chiamato a Milano dal cardinal Martini, a fare il parroco a San Giovanni in Laterano. Ben presto la sua disponibilità nei confronti del prossimo, la chiarezza e la lucidità con cui ha affrontato le asprezze delle Scritture, la sua capacità di rapportarle senza forzature al travaglio e alle sofferenze in cui versa questo nostro tempo gli hanno conquistato una solida e unanime fama di uomo giusto e mite, un docile guerriero che combatte senza ferire, ma per rivendicare con umiltà serena e ferma l’esigenza di essere dalla parte dei deboli, degli sfruttati, degli umiliati. Denunciando senza remore e senza reticenze, ma anche senza spietatezze inutili, i raggiri e le atrocità dei potenti. Svelando con ciò il significato profondo, talvolta nascosto, di ogni parola contenuta nei testi “sacri”. Senza feticismi: se alcune parole o versetti della Bibbia sono oggi indifendibili e improponibili li lascia cadere: non arbitrariamente, ma riconsegnandoli al tempo in cui sono nati. Si concentra, con libertà e con acume, su tutto ciò da cui le nostre povere vite possono trarre linfa e sostegno. Abituato a sostare sulle parole, essendo egli stesso poeta, si serve di questo suo “mestiere” per sondare in profondità la gamma espressiva del linguaggio biblico. Sapendo però, allo stesso tempo, che le parole della fede, così come le parole della poesia, non arrivano mai a circoscrivere una verità. Vi si possono solo approssimare, lasciando sempre libero uno spazio per ulteriori esplorazioni.

L’ho conosciuto molti anni fa – direi una trentina – in un ambiente di incontri ecumenici e interreligiosi. Mi aveva colpito anche allora la misura del suo parlare, il desiderio di confrontarsi con altri, anche per vincere la solitudine della vita di prete, che non nascondeva dietro disinvolture di facciata. Il suo sguardo, affaticato dalle letture, ma reso vigile dalle ampiezze del cuore, già allora ti guardava senza scrutare troppo, semplicemente accogliendo. Negli anni, ho potuto leggere moltissime cose uscite dalla sua penna. Non perché lui abbia cercato il prestigio della pubblicazione. I suoi sono tutti libri nati dal desiderio di qualcuno che lo ha ascoltato, e non ha voluto permettere che le sue parole andassero disperse nell’aria magari distratta e sonnolenta di una navata di chiesa (anche se, per la verità, chi lo segue fa sempre tesoro prezioso di ciò che dice la sua esile voce).

Particolarmente cara mi è questa ultima piccola raccolta, Sconfinamenti, edita da Qiqajon, della Comunità di Bose, fondata da Enzo Bianchi. Come scrive il priore Sabino Chialà, nella sua prefazione, la sua è una “parola dolce e forte, mite e tagliente”. Si potrebbe aggiungere: severa ma non malevola, colta ma non erudita. Ma il tema del confine e dello sconfinare è da sempre uno dei preferiti di don Angelo. Anche il suo stesso linguaggio – “procedo in modo rapsodico, vado per trasalimenti” – indica il suo appartenere a questo tempo, alla nostra storia, alla città in cui vive. Ma nello stesso tempo gli è necessario sconfinare verso luoghi altri, verso un “oltre” rispetto alla pura quotidianità dell’esistente, che però non indugia nelle forzate immagini della dottrina, ma scavalca i fili spinati delle convenzioni, e si apre a inediti orizzonti.

“Occorre camminare – scrive – per le strade delle nostre città, custodendo l’arte di interrogare i cieli, di interrogare la terra, di interrogare la vita”. A girare per le strade delle nostre città si è colti da una specie di spaesamento. Troppa velocità, e violenza, e indifferenza. Ma non bisogna farsene schiacciare. Occorre saper scovare anche quel “sommerso di bene che non appare. Un sommerso di bene, di sacrificio, di generosità, di fatica quotidiana, di passione di ricerca, di attesa che non appare”. La città, nelle sue parole, è il luogo ideale per vivere un’esperienza spirituale. Non perché non ci sia bisogno anche di “rallentare il passo”, “fare silenzio”, “incantarsi”. Ma perché la vita dello spirito, se così la si può chiamare, è vita di relazione, di critica, di discernimento. “La strada della città, proprio perché terra di pluralismo, è luogo delle domande: quelle serie, quelle della vita, così diverse dalle domande coltivate in laboratorio!”. Le domande delle Scritture hanno una loro ragion d’essere, anche in questo tempo del disincanto e spesso dello scoraggiamento, solo se si intrecciano con le domande della vita, di quella vera, dura e fragile, spietata e tenerissima.

Anche questo è uno sconfinare: il fluente – non sempre indolore – trasmigrare tra le parole delle sapienze e quelle della vita. Occorre “fare racconto”. Costruire “piazze del racconto”. La piazza è il luogo degli incontri variopinti, plurali, talvolta anche conflittuali, oppure in cui si ritrova comunanza di ideali, speranze sopite, costruzioni di socialità. È nella piazza che ci si confronta, che si trovano, eventualmente, anche soluzioni. In fondo, questo dovrebbero essere le chiese: assemblee di comunità dove il centro si mescola alle periferie, i giovani con gli anziani, i più ricchi con i più poveri, i più semplici con i più sapienti. “Miracolo non è rinchiudersi e separarsi nelle diversità, nelle corporazioni; miracolo è formare il popolo delle diversità”.

Ma come nelle vite c’è un tempo per ogni cosa, così anche nelle piazze c’è uno spazio per la moltitudine e uno per le panchine. Le panchine sono il luogo di un incontrarsi più casuale, in cui si scambiano poche parole, in cui senza timore si può confidare qualche verità, si può tacere senza imbarazzo, riprendere a parlare senza preoccuparsi della forma e della coerenza del discorso. Si possono costruire amicizie senza obblighi, affidandosi alla casualità, o alla segreta tessitura della vita. Quando si va da don Angelo, ti riceve nel suo studio. Ti offre ospitalità affettuosa su un divanetto che lui chiama la “panchina”. Lui sta di fronte, seduto su un’altra piccola panchina, in modo che ci si possa guardare negli occhi. E lì pazientemente ascolta le tue storie, e generosamente ti offre le sue, facendo sì che si intreccino, fino a comporre una nuova realtà per entrambi. “Il racconto non è mai nel vociare, va negli occhi”.

Ecco, mi piace pensare che le comunità di fede possano essere anche questo, nel mondo che vorticosamente sta cambiando: costruire, mattone su mattone, racconto su racconto, parola su parola, esitazione su esitazione, piccoli spazi comunicanti

“in cui l’audacia di fare cose nuove

sarà più forte dell’abitudine di fare

come prima

….

in cui ognuno potrà pregare nella sua lingua,

esprimersi nella sua cultura,

ed esistere con la propria storia”.

La fratellanza di Enzo Bianchi

Doppiozero, 12 novembre, 2024

Gabriella Caramore

Lo sappiamo. Ci sono parole diventate afone, come svuotate. Senza una accurata contestualizzazione del loro significato, senza una ridefinizione del loro uso e della loro portata non ne avvertiamo più né il suono né il senso. Spesso sono parole di cui ha abusato il linguaggio religioso, fino a renderle stanche nell’espressione ed esauste nella ricezione. Tra queste c’è anche “fraternità”, lemma dentro il quale coabita una congerie di relazioni e di sentimenti a cui il nostro mondo, per la gran parte, resta sordo e indifferente, nonostante da molte parti si affannino numerosi i tentativi di rianimarlo.

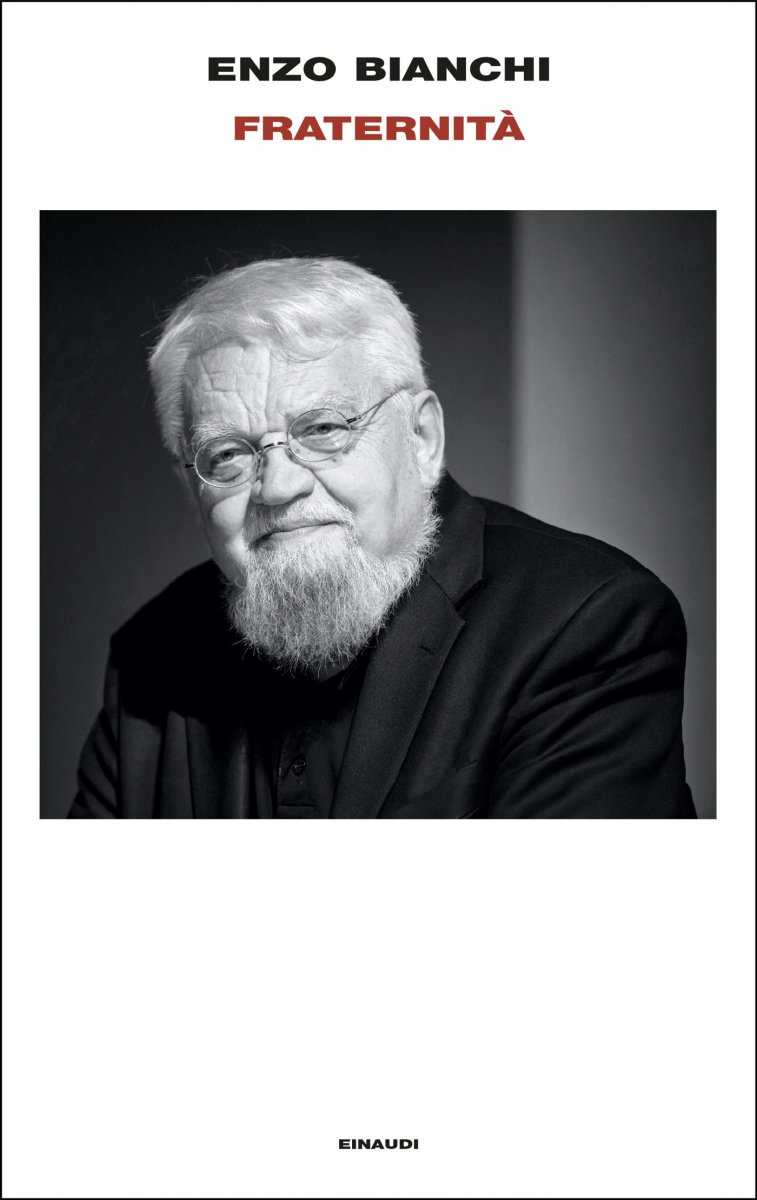

Uno dei meriti del libro di Enzo Bianchi, Fraternità (Einaudi 2024, con una bella pagina introduttiva di Papa Francesco), è proprio quello di provare a fare chiarezza nell’ insieme di significati che “fraternità” contempla e nella diversità dei contesti a cui questa parola si è dovuta adattare:

La fratellanza di Enzo Bianchi

Lo sappiamo. Ci sono parole diventate afone, come svuotate. Senza una accurata contestualizzazione del loro significato, senza una ridefinizione del loro uso e della loro portata non ne avvertiamo più né il suono né il senso. Spesso sono parole di cui ha abusato il linguaggio religioso, fino a renderle stanche nell’espressione ed esauste nella ricezione. Tra queste c’è anche “fraternità”, lemma dentro il quale coabita una congerie di relazioni e di sentimenti a cui il nostro mondo, per la gran parte, resta sordo e indifferente, nonostante da molte parti si affannino numerosi i tentativi di rianimarlo.

Uno dei meriti del libro di Enzo Bianchi, Fraternità (Einaudi 2024, con una bella pagina introduttiva di Papa Francesco), è proprio quello di provare a fare chiarezza nell’ insieme di significati che “fraternità” contempla e nella diversità dei contesti a cui questa parola si è dovuta adattare: quello biologico e antropologico, quello biblico e scritturistico, quello delle comunità religiose in cui ha trovato un alveo rassicurante ma anche soffocante, quello, più in generale, della socialità, che oggi si trova ad essere la cartina di tornasole attraverso cui viene vagliata la necessità o il dramma della fraternità.

Enzo Bianchi parla di una “crisi” della fraternità e della sororità nel nostro tempo. E, proprio per questo, c’è una urgenza di “ripensare la fraternità”, come “fondamento e ragione per una necessaria fiducia nella bontà del vivere insieme; come solidarietà tra membri di una convivenza ai quali è necessario riscoprire il bene comune; come incessante ricostruzione di ponti” là dove le vie attraverso le quali gli esseri si confrontano e costruiscono insieme sono drammaticamente interrotte. Ma per ripensare tutto questo occorre andare all’origine della complessità dell’essere fratelli e sorelle, uscendo innanzitutto dallo stereotipo per cui fratellanza e sorellanza costituirebbero un idilliaco microcosmo di serenità e armonia. Essere fratelli e sorelle è sì, innanzitutto, un dato biologico che sta a indicare l’essere generati da uno stesso seme e da uno stesso grembo. Ma questo non vuol dire automaticamente il dipanarsi solidale di una prossimità. Certo, fratelli e sorelle possono condividere un caldo humus di memorie, di giocosi intrattenimenti, di più maturi interessi. Ma può accadere invece che divergano ferocemente fino a scagliarsi l’uno contro l’altro nel contendersi il bene assoluto che ciascuno ritiene gli sia stato sottratto. Questo è vero da sempre nei singoli nuclei familiari, e su più vasta scala nel macrocosmo degli appartenenti alla cosiddetta famiglia umana, la cui storia è costellata di controversie, di lotte, di selvagge incomprensioni e inimicizie, come si può constatare nelle piccole comunità delle famiglie e nelle comunità più larghe delle etnie, delle nazioni, degli Stati. Il dato biologico della consanguineità si fa da parte, per così dire, per lasciare spazio a una consanguineità simbolica, che si allarga ben oltre la portata naturale. La fraternità si estende dunque dalla famiglia nucleare a quella culturale e sociale. E anche religiosa.

La religione inventa, per così dire, un nuovo nucleo identitario, che trova sostegno e radicamento con nell’idea di Dio, padre – e talvolta madre – di tutti gli esseri viventi. “Con il sorgere dei monoteismi si è manifestata la convinzione che c’è un solo Dio, un solo Creatore, e di conseguenza tutti gli uomini sono fratelli … C’è una unità del genere umano che deve essere riconosciuta come fraternità”. Bianchi cita il profeta Malachia: “Non è forse uno solo il Padre di tutti noi? Non ci ha creati un unico Dio?” (Ml 2,10). La Bibbia ebraica dà, in un certo senso, per scontata la paternità/maternità di Dio, descrivendola per lo più in forma simbolica o metaforica. Ma è prodiga di racconti che narrano le difficoltà dell’essere fratelli e sorelle: gelosie, invidie, soprusi, aggressività – il superamento dei quali esige un lungo faticoso lavoro nelle relazioni e nella coscienza. Nessun idillio, nessun sentimentalismo zuccheroso nell’essere fratelli e sorelle. Piuttosto, la travagliata necessità di costruire convivenza, di riparare ferite, di edificare la pace.

PAOLO RICCA in dialogo infinito

Doppiozero, 10 settembre, 2024

Gabriella Caramore

In una conversazione radiofonica del 2016 (Uomini e Profeti, Radio3), Paolo Ricca, pastore e teologo della chiesa valdese, morto a Roma nella notte fra il 13 e il 14 agosto 2024, affrontava l’oscurità di ogni discorso sulla morte ricorrendo sì alle Scritture e alle acquisizioni della scienza contemporanea, ma assottigliando via via ogni certezza, riconoscendo che ogni cultura ha elaborato “visioni fantastiche” intorno alla morte, senza però accontentarsi di quello che diceva una nota scienziata, secondo la quale ciascuno di noi si ridurrà a una “molecola” vagante nell’universo. Certo, il corpo se ne va. Ma non credo, diceva, che la “persona” possa ridursi a una molecola. È vero che la morte cancella la vita, tuttavia non dissolve la “persona”. Qualcosa rimane. Non solo nella memoria dei vivi, ma in quella che lui chiamava la “memoria di Dio”, e che noi potremmo chiamare una grandezza che ci trascende, un “oltre” in cui non valgono più le categorie “terrene” di spazio e tempo, ma che pure esiste anche se per noi rimane invisibile e inconoscibile. …

Paolo Ricca in dialogo infinito

Gabriella Caramore

10 Settembre 2024

In una conversazione radiofonica del 2016 (Uomini e Profeti, Radio3), Paolo Ricca, pastore e teologo della chiesa valdese, morto a Roma nella notte fra il 13 e il 14 agosto 2024, affrontava l’oscurità di ogni discorso sulla morte ricorrendo sì alle Scritture e alle acquisizioni della scienza contemporanea, ma assottigliando via via ogni certezza, riconoscendo che ogni cultura ha elaborato “visioni fantastiche” intorno alla morte, senza però accontentarsi di quello che diceva una nota scienziata, secondo la quale ciascuno di noi si ridurrà a una “molecola” vagante nell’universo. Certo, il corpo se ne va. Ma non credo, diceva, che la “persona” possa ridursi a una molecola. È vero che la morte cancella la vita, tuttavia non dissolve la “persona”. Qualcosa rimane. Non solo nella memoria dei vivi, ma in quella che lui chiamava la “memoria di Dio”, e che noi potremmo chiamare una grandezza che ci trascende, un “oltre” in cui non valgono più le categorie “terrene” di spazio e tempo, ma che pure esiste anche se per noi rimane invisibile e inconoscibile.

Chissà. Forse è così che si riesce a sopportare la scomparsa dal nostro orizzonte delle persone che ci sono state care. E che si sono spese fino in fondo in ogni momento della loro vita per rispondere a chi chiedeva qualcosa, qualunque cosa. Tenendoli vicini nella memoria. Ma anche collocandoli in un luogo dell’assenza nel quale una qualche impalpabile forma di presenza è custodita.

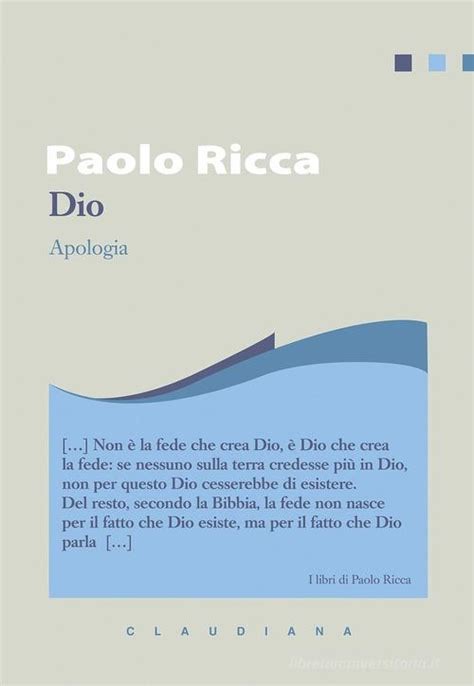

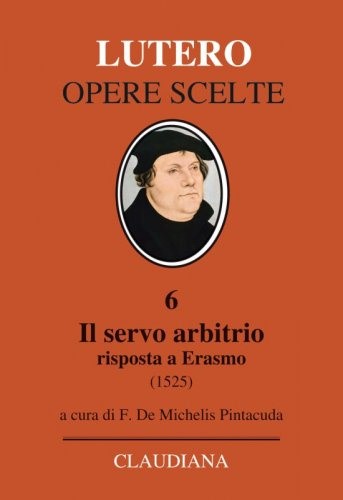

In ogni caso, oggi che la morte di Paolo Ricca è appena accaduta, e per questo ci appare così irreale, quasi impensabile per chi lo abbia conosciuto, il suo profilo è più vivo che mai. La cosa che colpiva di più, immediatamente, chiunque lo incontrasse e avesse la possibilità di ascoltarlo era il suo linguaggio. Nelle omelie, nelle conferenze, nei dibattiti pubblici, nei dialoghi radiofonici a imporsi era soprattutto l’impostazione della voce: robusta e sussurrata, sospinta come da un moto ondoso e spezzata da una pausa, una sottolineatura, un dubbio in forma di silenzio. Ma a sostenere l’impianto oratorio – inconfondibile – vi era una struttura geometrica del pensiero, basata su solide fondamenta: una passione inesausta per la Parola biblica; una fedeltà non passiva, ma continuamente interrogante, alla tradizione del protestantesimo e della riforma, in particolare al pensiero di Lutero (di cui ha curato e in parte tradotto tutti i volumi delle Opere scelte presso l’editrice Claudiana di Torino); un attaccamento affettivo ma anche convinto alla comunità valdese da cui proveniva (era nato, figlio di pastore, a Torre Pellice il 19 gennaio 1936); una fede incrollabile, ma non dogmatica, nel Dio delle Scritture; e una fede altrettanto forte e incrollabile nel rapporto e nel dialogo con persone di altre fedi e di altre convinzioni.

Ho avuto moltissime occasioni di sperimentare che cosa fosse per lui “dialogare”. Soprattutto nel corso dei lunghi cicli di trasmissioni a Uomini e Profeti, dove è stato fedele e seguitissimo ospite per quasi tutto l’arco di tempo in cui ho curato e condotto la trasmissione. Ogni anno realizzavo con lui un ciclo di trasmissioni, che potevano essere dedicate alla Predestinazione, o alle Dieci parole di Dio, o a Lutero, o a Calvino, o al Padre nostro, o al Vangelo secondo Giovanni, o alla Genesi, o all’ Alba del cristianesimo, o alle Lettere di Paolo apostolo. Ogni volta, nel corso dei 45 minuti di ogni singola puntata, e di ogni singolo ciclo di puntate, colpiva l’acribia esegetica, ma anche la minuziosa ricostruzione del contesto storico, e il raffronto con le interpretazioni delle diverse confessioni e tradizioni, per arrivare poi – quasi lasciando affiorare pensieri sotterranei che lo avevano guidato in tutta la costruzione della sua esposizione – a mettere in chiaro “con timore e tremore” si potrebbe dire, ciò che di più personale emergeva in quelle meditazioni, e nello stesso tempo le risposte che, a suo avviso, le Scritture potevano offrire alle questioni contemporanee. Ma senza forzature, sapendo, e lo ripeteva spesso, che non tutte le parole della Bibbia hanno lo stesso valore, che nella vita – anche e ancor più in quella religiosa – rimane una porzione di “enigma” di cui non si viene a capo, sapendo che “Dio non è un’evidenza”, può essere solo una traccia di luce che, per alcuni, illumina la strada. Ma che altri, forse, possono trovare in altre sorgenti gli stessi bagliori di luce.

Per questo, pur essendo bel saldo nelle sue convinzioni di fondo, amava confrontarsi con le sfide della contemporaneità. Forse era propria la difficoltà dell’impresa a sollecitarlo, a stimolare il suo pensiero a farsi aperto, azzardato. E a volte ritratto.

In uno degli ultimi incontri pubblici in cui l’ho visto animarsi, nel marzo di quest’anno, pochi mesi prima di dover affrontare gli ultimi cedimenti del corpo, è stato al Teatro Comunale di Corato (Bari), una città che gli era molto cara e dove aveva affezionati amici – come del resto in tantissimi altri luoghi, grandi e piccoli, del nostro paese, dove a tutti veniva riservato lo stesso coscienzioso impegno e la stessa empatica attenzione. Lì, a Corato, ad esempio, ha tenuto una appassionata e veemente relazione sullo stato in cui versa l’Europa, sottolineando con drammaticità che cosa significa per la contemporaneità la perdita di tre dimensioni del tempo: quella dell’aldilà, intendendo con questa espressione una ulteriorità che tracimi dal contingente; quella di un’Europa e di un Occidente come patria di quella che fino ad ora abbiamo considerato democrazia; la fine del tempo in cui il nostro pianeta appariva come un luogo sicuro. A queste derive del tempo storico contrapponeva una dimensione del tempo nella prospettiva cristiana come nuovo inizio, una sollecitazione a restare vigili, e ad avere il coraggio delle scelte. Constatando però come il cristianesimo stesso non sia più in grado di “leggere i segni dei tempi”. Ma questo, per Paolo Ricca, non significava una “resa”; bensì la necessità di aprire una nuova stagione di “resistenza”.

Certo, questo è un momento critico per ogni forma di teologia. Stenta, e a ragione, un “discorso su Dio”. La teologia è in crisi pressoché ovunque: nel mondo occidentale, che ne è stato la culla, e che oggi è pressato e sollecitato da altre modalità del pensiero; e nei “nuovi mondi” che stanno in bilico tra antiche tradizioni e nuove urgenze. E tuttavia Paolo Ricca è sempre stato convinto che il discorso su Dio non è chiuso. Per lo meno, non è ancora il momento di rinchiuderlo nelle teche dei musei, ma se ne può ancora raccogliere quell’“acqua viva” che ha dissetato e nutrito tante infelicità e tante gioie nella storia. Di qui la fretta degli ultimi anni di raccogliere molti dei suoi pensieri intorno a ciò che lo aveva tenuto in vita, in un esercizio di gratitudine al Dio in cui credeva e alle creature tutte, perché da tutte aveva appreso qualcosa. Ricordo soltanto gli ultimi due libri, pubblicati in una nutrita collana della editrice protestante Claudiana: Dio. Una apologia, e Secondo Marco. Ma credo che le sue parole rimarranno vive anche proprio perché le sapeva porgere ogni volta con convinzione profonda. Ogni interlocutore, anche il più piccolo e talvolta il più improbabile, meritava la stessa considerazione e lo stesso impegno di quelli più grandi e autorevoli. Nelle dediche che faceva dei suoi libri, il nome del destinatario era sempre scritto in rosso, quasi a sottolineare una linea del cuore che deve unire ogni essere vivente a un altro. Ad ogni dialogo, o conferenza, o trasmissione si preparava con uno scrupolo e un impegno come se da ogni occasione, anche la più fuggevole, dipendesse la sorte di Dio su questa terra. Erano diventati leggenda i suoi foglietti di appunti, ordinatissimi e pienissimi, quasi che lasciare uno spazio vuoto fosse un insulto al tempo prezioso che ci è donato. Nelle occasioni conviviali, ed erano tante, sempre generose, gaie, e sempre supportate dalla sua famiglia, la lettura e il commento, accuratamente preparato, di un versetto biblico che le precedeva era sempre l’inizio di ore gioiose, allegre, affettuose. Mai stare con lui diventava occasione di qualche lamentela o di malevolenze o di cadute di tono. La sua gratitudine – per Dio, per la vita, per le persone incontrate – superava sempre in fedeltà e devozione quella che gli altri, comunque, sentivano nei suoi confronti.

Mi si consenta un ultimo ricordo personale. Quando, circa un anno dopo il nostro primo incontro e lavoro insieme (eravamo a metà degli anni Novanta), mi invitò a Torre Pellice, ad assistere ai lavori del Sinodo della chiesa valdese, che si tiene ogni anno a fine agosto, ospitandomi nella sua casa di famiglia, con sorelle, fratelli, figli, vecchie zie, amici e amiche, per me fu una immersione totale in un altro mondo rispetto alla dimensione di chiesa che fino a quel momento conoscevo. Vi si respirava una vitalità, una libertà, che mi lasciarono molto sorpresa, nella mescolanza di pastori e pastore con bambini, giovani, vecchi, con uomini e donne provenienti da altri mondi, in un vivacissimo clima di lingue, costumi, mentalità diverse. Il dinamismo del dibattito durante i lavori, a volte davvero acceso senza scadere in grossolanità, la forza delle preghiere e dei canti, la partecipazione di tutti era qualcosa che, ingenuamente, non mi aspettavo. Mi fu presto evidente che questo era il risultato da un lato della provenienza libertaria e pauperista del piccolo popolo valdese proveniente in epoca medioevale dal sud-est della Francia, insediatosi, in parte, nelle valli del Piemonte orientale, e lì rimasto chiuso in un ghetto naturale fino alle lettere patenti di Carlo Alberto nel 1848; dall’altro dalla adesione alla Riforma calvinista che lo aveva aperto, attraverso i contatti con la Svizzera, al mondo internazionale. Lo stesso Paolo Ricca, dopo aver studiato alla Facoltà Valdese di teologia di Roma (dove poi sarà docente per lunghi anni), aveva completato gli studi a Basilea, con Oscar Cullmann e Karl Barth, prima di altri soggiorni in Germania e negli Stati Uniti. Certo, ciascuno vi dava il suo apporto personale. Ma Paolo Ricca aveva un modo così speciale di essere pastore e teologo al tempo stesso, devoto ai suoi affetti e insieme alla comunità dei viventi, alla sua chiesa e alle ekklesìae del mondo intero, alla tradizione e alle provocazioni della contemporaneità, che davvero lascia – uso la parola più banale del mondo, ma anche l’unica vera – un vuoto immenso in chi lo ha conosciuto ma anche nella storia del nostro paese. Ora che tutte le chiese storiche conoscono una crisi profonda, come è inevitabile nel tumultuoso smottamento della nostra epoca, maggiore è la tristezza, e anche lo sgomento, quando uno dei grandi testimoni se ne va. Per questo credo sia importante rielaborarne la memoria e tenerne cara la presenza.

La commemorazione ufficiale avrà luogo il 16 settembre presso la Chiesa Valdese di piazza Cavour, a Roma, alle 17.00.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

.

CARTELAMI: UNA “PASSIONE” DI CARTA

Doppiozero, 17 aprile, 2022

Gabriella Caramore

Strana Pasqua quella di questo anno 2022, che vede una guerra atroce, distruttrice, disumana violentare quella fragile pace che gli ultimi settant’anni sembravano avere acquisito. Una guerra che nasce nel cuore delle due Europe (quella d’Oriente e quella d’Occidente), ma sta mostrando un crescendo di implicazioni mondiali con prospettive terrificanti. Strana Pasqua, perché mentre dovrebbe, come tutte le Pasque, celebrare il memoriale di un uomo ingiustamente ucciso dalla crudeltà del mondo, e dunque spingere il cuore almeno dei cristiani a una conversione verso la fratellanza, la giustizia, la speranza, li vede in gran parte – almeno quelli più legati alle Chiese locali, soprattutto quelle d’Oriente, da sempre fortemente identitarie – su fronti contrapposti, pronti a odiarsi e a uccidersi l’un l’altro, pronti a rivendicare non un Dio di tutti, ma un Dio fortemente partigiano, il “Dio con noi” di famigerata memoria, che ciascuno può a suo piacere fare proprio. …

CARTELAMI: UNA “PASSIONE” DI CARTA

Gabriella Caramore

.Strana Pasqua quella di questo anno 2022, che vede una guerra atroce, distruttrice, disumana violentare quella fragile pace che gli ultimi settant’anni sembravano avere acquisito. Una guerra che nasce nel cuore delle due Europe (quella d’Oriente e quella d’Occidente), ma sta mostrando un crescendo di implicazioni mondiali con prospettive terrificanti. Strana Pasqua, perché mentre dovrebbe, come tutte le Pasque, celebrare il memoriale di un uomo ingiustamente ucciso dalla crudeltà del mondo, e dunque spingere il cuore almeno dei cristiani a una conversione verso la fratellanza, la giustizia, la speranza, li vede in gran parte – almeno quelli più legati alle Chiese locali, soprattutto quelle d’Oriente, da sempre fortemente identitarie – su fronti contrapposti, pronti a odiarsi e a uccidersi l’un l’altro, pronti a rivendicare non un Dio di tutti, ma un Dio fortemente partigiano, il “Dio con noi” di famigerata memoria, che ciascuno può a suo piacere fare proprio. Sì, lo sappiamo che gli esseri umani sono straordinariamente inventivi nel male come nel bene. Ma è inevitabile chiedersi: che cosa non è andato nella trasmissione della fede? Che cosa ha funzionato tanto male da produrre una tale babele capace di confondere la mitezza con la guerra, l’umiltà con la tracotanza del potere?

Il discorso è troppo ampio per poterlo affrontare qui. Ma penso a come nei secoli la pietà popolare venisse tenuta viva attraverso semplici rappresentazioni, che probabilmente avevano ben poco di filologicamente corretto, ma affidavano al racconto – o alla gestualità, o alla pittura, o alla musica – il senso ultimo del discorso pasquale: la vicinanza alla vittima e la speranza di un riscatto. In maniera semplice e diretta, affinché tutti potessero comprendere e partecipare.

Biblia pauperum era detta, fin dai primi secoli del tardo Medioevo, una forma particolare di spiegazione di alcuni testi o passi della Bibbia, che consisteva in illustrazioni, accompagnate da singoli versetti o spiegazioni, ad uso dei “poveri” che non avevano mezzi per accedere alle Scritture e dunque dei “semplici”, che si affidavano alla divulgazione di monaci particolarmente abili nelle raffigurazioni iconografiche delle Scritture. Nata come pratica nella Germania meridionale del Quattordicesimo secolo, si diffuse poi anche in Italia, Francia, Olanda, per “insegnare” con efficacia a una popolazione analfabeta gli episodi principali della vita di Cristo, aprendo così a un pubblico il più vasto possibile l’accesso alla via della salvezza cristiana. Più in generale, con la grande diffusione dell’arte sacra in Occidente, l’espressione “Bibbia dei poveri” venne attribuita anche a scene affrescate nelle navate di chiese e cappelle, soprattutto quando sono in sequenza, e narrano le scene bibliche da Genesi ad Apocalisse, con al centro, ovviamente, la figura di Cristo. Anche la Cappella degli Scrovegni, per esempio, può essere considerata una Bibbia dei poveri. Ciascuno, ignorante o sapiente, può riconoscervi le scene narrate, anche senza magari percepirvi le innovazioni prospettiche, l’impasto dei colori, la finezza delle interpretazioni. Chi potrebbe non capire la magnificenza di quel cielo stellato che sovrasta il visitatore e che avvolge le nostre vite?

Quando poi all’arte “sacra” si affiancò l’arte “profana”, e, parallelamente, si comprese che l’interpretazione dei testi biblici esigeva una complessità che andava al di là delle raffigurazioni dei monaci o degli artisti che si affermavano nelle grandi città, l’espressione Biblia pauperum – e la sua funzione – si affievolì e si fece da parte. Ma nelle piccole comunità, nei villaggi impervi nascosti tra boschi e rilievi montuosi, dove la grande arte non poteva arrivare e le sontuose manifestazioni liturgiche rimanevano un’eco lontana, continuò a lungo a sussistere la partecipazione a quel sacro evento, narrato come culmine del dolore dell’uomo, della malvagità del potere, della pietà consolatoria, e di una speranza di riscatto. Così, ad esempio, in molti villaggi dell’entroterra ligure, soprattutto nel versante di ponente, nacque, intorno alla metà del diciottesimo secolo, un’altra arte povera. Ma povera non solo perché destinata ai poveri, ma fatta dai poveri, dagli artigiani dei paesi: carpentieri, fabbri, pittori, e non necessariamente artisti di professione. Ma soprattutto povera perché realizzata con materiali poveri: semplice cartone, gesso, colla, strutture di legno, colori ricavati dai materiali quotidiani. E ai poveri destinata.

Franco Boggero, storico dell’arte, funzionario della Soprintendenza di Genova, e appassionato del paesaggio del Ponente ligure, da anni si dedica alla valorizzazione dei “giacimenti” culturali dimenticati della regione. Alla sua passione si devono molte riscoperte di cartelami in soffitte, sacrestie, cantine di diverse chiese e paesi. La conservazione di quei materiali la si deve, forse, a “quell’attitudine prudente, tipicamente ligure, che si esprime con il termine manimàn: magari, un domani, non si sa mai …”. Oggi si tratta di restaurarli, di riportarli alla luce, farli rivivere, e con essi far rivivere l’essenza dolorosa, ma che non rinuncia alla speranza, di quel racconto. Un esempio: nella Flagellazione di Sassello (FIG.1), in provincia di Savona, tutto appare come reale: Il Cristo percosso è un perdente come ce ne sono stati tanti, in ogni luogo e in ogni tempo, e la soldataglia che lo percuote sono i persecutori di sempre. Chi metteva “su carta” tutto questo erano i semplici abitanti del luogo, gli umili lavoratori, i “poveri” cui la “buona notizia” è destinata, oltre l’offesa, oltre la morte.

Chissà se c’è un rapporto tra l’aspra dolcezza del paesaggio ligure e questa forma d’arte? Secondo Franco Boggero il cartelami si ambientano, “con la loro evidente povertà, nella bellezza scabra del paesaggio dell’entroterra ligure che – soprattutto nel Ponente della regione – mantiene aree intatte: a Cosio, un paese dalle linee severe nell’alta valle Arroscia, l’oratorio ospita un insieme di semplicissime sagome della Flagellazione. Il restauro le ha rispettate nella loro traballante povertà” (Fig. 2).

Le forme erano sostenute da intelaiature appositamente create, a volte in armonia con l’architettura stessa della chiesa a cui erano destinate, altre volte, invece facilmente adattabili ad altre chiese o piazze o teatri. In ogni caso il culmine di quella operosità era raggiunto nella Settimana Santa, dove appunto il racconto raggiungeva il suo apice e il suo senso. Qui un Cristo al calvario con faccia da contadino, lì un soldato flagellante, a lato un Ponzio Pilato infingardo, una madre dolente, una Maria di Magdala luminosa e attonita. Figure paesane che incarnano, in quelle forme di carta, le storie della passione, ma rese vive – non più solo archetipi astratti – da quell’emergere dalla vita del paese, delle campagne, di quelle colline verdi circostanti, di quel sudare, e patire, e faticare la vita, e talvolta gioire.

Porto Maurizio resta tuttora, spiega Franco Boggero, il più importante “deposito” di cartelami. Se ne conservano nell’oratorio di San Pietro, e in quello di Santa Caterina.

Diverse le tipologie: dalle semplici sagome di cartone, alla “macchina” (un telaio pieghevole) concepita per ampliare l’altare, alle quinte arboree dipinte su tela e tese, a loro volta, su telai lignei sagomati (Fig. 3).

Ma la vicenda dei cartelami ha conosciuto una espansione anche al di fuori della Liguria. In Corsica (Fig. 4), che fin oltre la metà del Settecento resta un dominio della Repubblica di Genova, in Sardegna, nel basso Piemonte, in Toscana, con soluzioni di volta in volta diverse.

Salvare questi racconti di carta è opera di recupero di un’espressività umile, di legame della fede con il territorio, portatrice di una interpretazione che coglie la sostanza del testo biblico. Non è possibile, ovviamente, tornare indietro. E neppure è auspicabile trastullarsi in una nostalgia fuori luogo. La storia si trasforma, e trasforma la nostra relazione alle cose. Ma ripensare sì, sarebbe doveroso. E ripensare per esempio a quanto la rigidità delle dottrine, la pompa dei riti, la prossimità al potere abbiano potuto, nei secoli, corrompere le antiche parole che annunciavano la necessità della giustizia e della pace fino a farle diventare armi di inimicizia e di guerra.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

Osvaldo Licini. La luna e il segreto del cosmo.

Artpod Ascolti d’arte

Doppiozero, 24 febbraio, 2022

Gabriella Caramore

Una luna bianca, quasi impastata di gesso – simile a quella chiara materia incerta che si vedrà, vent’anni dopo, nelle immagini del primo allunaggio – ma che qui ancora conserva tutta l’allusività stregata del mistero inviolato. Il volto un po’ attonito di un’antica dama sdegnosa, con i due corni che si allungano in forma di mani alate, una che lambisce l’estremo della tela, in alto, l’altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa, giù in basso, nell’estremo angolo sinistro del quadro. …

Puoi ascoltare qui il testo in audiolettura: https://www.doppiozero.com/materiali/osvaldo-licini-amalassunta-1

La luna e il segreto del cosmo

La luna e il segreto del cosmo

Gabriella Caramore

Autore Licini Osvaldo

Titolo Amalassunta 1, 1949

Una luna bianca, quasi impastata di gesso – simile a quella chiara materia incerta che si vedrà, vent’anni dopo, nelle immagini del primo allunaggio – ma che qui ancora conserva tutta l’allusività stregata del mistero inviolato. Il volto un po’ attonito di un’antica dama sdegnosa, con i due corni che si allungano in forma di mani alate, una che lambisce l’estremo della tela, in alto, l’altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa, giù in basso, nell’estremo angolo sinistro del quadro. Ancora a sinistra, in alto, quasi a compensare la solitudine della luna, nel manto blu della notte macchiato di oscurità, una sghemba stella a cinque punte, dello stesso colore di gesso, senza alcuna pretesa di sfolgorante scintillio. Questa la Amalassunta 1, esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1950, assieme ad altre otto Amalassunte, quasi a inaugurare, dopo il lungo silenzio degli anni di guerra, un nuovo inizio nella pittura di Osvaldo Licini. I “Personaggi”, le “Amalassunte”, gli “Angeli ribelli”, gli “Olandesi volanti”, popolano ormai le sue visioni e le sue tele. Ritiratosi nella casa di famiglia di Monte Vidon Corrado, immersa nel quieto paesaggio marchigiano, la casa in cui era nato e dove era cresciuto affidato alle cure del nonno, si lascia lavorare da pensieri forti, nuovi, ribollenti. La sera, la notte sostava a lungo sull’altana della casa, a interrogare le profondità della terra e le vastità dei cieli, i profili delle colline e il giallo e il verde dei campi, in ascolto del cuore umano e del cuore del mondo. Ed ecco, sua compagna la luna, e gli angeli, e le figure in volo.

Una luna bianca, quasi impastata di gesso – simile a quella chiara materia incerta che si vedrà, vent’anni dopo, nelle immagini del primo allunaggio – ma che qui ancora conserva tutta l’allusività stregata del mistero inviolato. Il volto un po’ attonito di un’antica dama sdegnosa, con i due corni che si allungano in forma di mani alate, una che lambisce l’estremo della tela, in alto, l’altra protesa verso il piccolo cuore offerto da una mano graziosa, giù in basso, nell’estremo angolo sinistro del quadro. Ancora a sinistra, in alto, quasi a compensare la solitudine della luna, nel manto blu della notte macchiato di oscurità, una sghemba stella a cinque punte, dello stesso colore di gesso, senza alcuna pretesa di sfolgorante scintillio. Questa la Amalassunta 1, esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia del 1950, assieme ad altre otto Amalassunte, quasi a inaugurare, dopo il lungo silenzio degli anni di guerra, un nuovo inizio nella pittura di Osvaldo Licini. I “Personaggi”, le “Amalassunte”, gli “Angeli ribelli”, gli “Olandesi volanti”, popolano ormai le sue visioni e le sue tele. Ritiratosi nella casa di famiglia di Monte Vidon Corrado, immersa nel quieto paesaggio marchigiano, la casa in cui era nato e dove era cresciuto affidato alle cure del nonno, si lascia lavorare da pensieri forti, nuovi, ribollenti. La sera, la notte sostava a lungo sull’altana della casa, a interrogare le profondità della terra e le vastità dei cieli, i profili delle colline e il giallo e il verde dei campi, in ascolto del cuore umano e del cuore del mondo. Ed ecco, sua compagna la luna, e gli angeli, e le figure in volo.

Ma perché quel nome, “Amalassunta”? Innumerevoli spiegazioni sono state fornite. C’è, dentro quel nome, la figlia del re ostrogoto Teodorico, per poco tempo anch’essa regina, come tutrice del figlio Alarico, presto assassinata nell’isola di Martana, sul lago di Bolsena. Una regina che lo aveva incantato fin da bambino. E poi, certamente, in quel nome vi è anche l’eco del dogma dell’Assunzione proclamato nel 1950: il “male” assieme all’ “Assunta” è un chiasmo che non poteva non intrigare Licini, accanito nel cercare il lato nascosto delle cose. Ma, alla fine, al di là di troppa filologia, è Licini stesso che svela l’intima essenza delle sue lune: “Amalassunta è la luna nostra bella, garantita d’argento per l’eternità, personificata in poche parole, amica di ogni cuore un poco stanco”. Poche le parole per dirla: l’argento che buca la soglia dell’eterno, chinandosi sul cuore di chi è “un poco stanco”. Anche Leopardi – su cui Licini aveva in mente un grande lavoro – nella sua Recanati, non molto lontana da Monte Vidon Corrado, osservava la luna dietro le stesse colline, a dar luce agli stessi paesaggi. Talvolta confidente e amica, talaltra distante e muta, o ancora beffarda giudice della terra. Ma in una giovanile Storia dell’astronomia la definisce “capace di recar soccorso all’uomo che veglia, e incapace di recar molestia all’uom che riposa”. Per entrambi, un ponte di consolazione tra il terrestre e l’ignoto.

Ma c’è qualcos’altro che sembra unire il poeta di Recanati e il pittore di Monte Vidon Corrado. Nelle tele e nei disegni del primo periodo, fino più o meno a tutti gli anni Venti, con fedeltà pari a quella del suo amico Morandi verso le sue nature morte, Licini dipinge i paesaggi della sua terra: colline, villaggi, scorci di paese marchigiani. Un albero, un borgo, una casa. Come la siepe leopardiana, profili che separano il contingente e l’immenso.

In una seconda fase della sua ricerca, più o meno gli anni Trenta, Licini entra in dialettica con i movimenti surrealisti presenti in tutta Europa. Affascinato e attratto da varie forme di astrattismo, comincia “a dubitare”, come lui stesso scrive ad un amico, che un’altra realtà si nasconda dietro quella visibile delle cose. Inizia così quello che lui stesso chiama un “surrealismo personale”, una svolta astratto-geometrica per cominciare a individuare il nesso tra il caos del soggetto e l’ordine dell’universo: geometrie rigorose, colori definiti, linee che rimandano a un tentativo di definire l’origine e la fine.

Poi, il silenzio negli anni della seconda guerra mondiale. Appassionato del mondo reale non meno che della raffigurazione pittorica (sarà per due mandati sindaco del suo paese) è scosso dalle vicende che percorrono l’Europa. Lui stesso aveva conosciuta l’insensata carneficina della prima guerra mondiale, da cui era tornato ferito. In quel periodo decide “di non mostrare, di non esporre e di non vendere, per tutta la durata della guerra”. Ma il suo non è un silenzio inerte, arreso. “Ti scrivo dalle viscere della terra, la regione delle madri, forse, dove sono disceso per conservare incolumi alcuni valori immateriali, non convertibili, certo, che appartengono al dominio dello spirito umano. In questa profondità ancora verde, la landa dell’originario, forse, io cercherò di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo. Cessato il pericolo …. riapparirò alla superficie con la diafanità sovraessenziale, e senza ombra. Solo allora potrò mostrarti le mie prede, i segni rari che non hanno nome, alfabeti e scritture enigmatiche, rappresentazioni totemiche, che solo tu con la tua scienza potrai decifrare”. Così scrive, il 1° febbraio 1941, a Franco Ciliberti, fondatore del movimento “primordialista”, che sarà nuova fonte di ispirazione per Licini.

“Vivere, allora, andare al di là di noi stessi, trascendersi. Ecco perché ancora viviamo con questa speranza” – scrive nel 1943. “Sicuro, niente è finito, tutto deve ricominciare”. Dopo la dissoluzione, il rinnovamento. Per avvicinarsi alla verità, occorre trasfigurare il mondo.

Ecco allora le figure fantastiche, in volo nell’aria, sospese nel cielo. Ecco le Amalassunte. Questo astro spento e vivo al tempo stesso, che appare a sotto mille volti, mutevoli come mutevole è l’universo.

Dopo lo sbarco sulla luna del 20 luglio 1969 ebbe inizio un grande dibattere tra scrittori, artisti, filosofi, se quella visione così ravvicinata del freddo astro lunare con avesse raggelato anche la fascinazione umana per il cosmo, non ne avesse mostrato il lato oscuro degli interessi politici e dello sfruttamento economico, indebolendone l’attrattiva per i poeti e i visionari. Ma a me sembra – e l’attenzione per la ricerca scientifica cresciuta a dismisura in questi anni lo testimonia – che i piccoli e grandi passi compiuti dalla conoscenza, non facciano altro che incrementare il desiderio di inoltrarsi nei misteri delle galassie sconfinate. L’Amalassunta di Osvaldo Licini, come le tante lune raccontate, dipinte, cantate, non ha perso l’incanto con cui la guardava il suo creatore. Al contrario, ci attira a sé nel desiderio “di recuperare il segreto primitivo del nostro significato nel cosmo”.

.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

“PAROLE PER IL FUTURO”

DESIDERIO

Doppiozero, 24 gennaio, 2022

Gabriella Caramore

Desiderio: la materia più oscura dell’umano, sfuggente, non catalogabile, colorato di mille mutevoli tonalità. Il desiderio sembrerebbe essere il nucleo più segreto, insondabile, ingovernabile della natura umana. Perché allora pensare al “desiderio” come parola, e dunque esperienza, per aprire un varco ai nostri pensieri sul futuro? …

Desiderio

DESIDERIO

Gabriella Caramore

Desiderio: la materia più oscura dell’umano, sfuggente, non catalogabile, colorato di mille mutevoli tonalità. Il desiderio sembrerebbe essere il nucleo più segreto, insondabile, ingovernabile della natura umana. Perché allora pensare al “desiderio” come parola, e dunque esperienza, per aprire un varco ai nostri pensieri sul futuro? Potrà mai una dimensione magmatica come quella del desiderio diventare una delle pietre su cui poggiare per costruire futuro? Forse sì, proprio perché la sua irregolarità e prepotenza è l’essenza stessa del vivente. Ma allora occorrerà provare a capire che cosa possiamo intendere con “desiderio”, fatto salvo che, come tutte le parole fortemente simboliche, anche “desiderio” ha una lunga storia, che non potremo ripercorrere esaurientemente, e tenuto conto che, oggi, quello che è il carattere più intimo del desiderio, e cioè la sua libertà, è fortemente messo in questione dalla qualità invasiva e totalizzante del nostro sistema sociale, che tende non solo a orientare i desideri in funzione di scopi economici, come già accadeva nel capitalismo “classico”; ma ora anche a farli sorgere, crearne di nuovi, confonderli l’uno con l’altro, renderci schiavi e succubi di processi indotti, oscurando in noi le stesse fonti del desiderio. Se è messa in questione la sussistenza stessa del desiderio, come sarà possibile che esso divenga tratto essenziale per il nostro futuro? C’è una prima cosa da cui ritengo che si debba rifuggire: ed è di essere noi ad ingabbiare i nostri pensieri o le nostre emozioni dentro formule univoche, onnicomprensive, capaci di spiegare tutto e di dare ad ogni cosa o infinite vie d’uscita, per cui tutto sarebbe sempre ancora possibile, o di chiuderle dentro invalicabili sbarramenti, per cui nulla avrebbe più senso. Pensare che, anche nel nostro mondo automatizzato, nella nostra società “automatica” non ci possano essere squarci di opportunità, di aperture – questo sì è totalizzante, e questo sì alimenta una tentazione inerziale, e chiude futuro.

Occorre allora, per prima cosa, forzatamente, ritornare sull’etimologia di questa parola almeno in alcune delle lingue occidentali, quelle che hanno accolto l’origine latina della parola: appunto, de – sidera, lontano dalle stelle. E dunque, il ritrovarsi smarriti, senza mappa, senza la guida delle costellazioni celesti che orientano il cammino dei viandanti, sperduti, appunto, in una selva oscura, e ansiosi di rintracciare la diritta via. Ma le etimologie non devono servire, come spesso accade, a dare “l’esatto significato” di una parola ancora viva. Le parole sono, appunto, corpi vivi, in movimento, si trasformano, si arricchiscono, si impoveriscono, deviano, raccolgono gli umori del tempo, nuovi significati. “Desiderio” non è solo quel disorientamento che fa anelare a una mappa ordinata. È anche molto altro. È quella pulsione che ci porta a uscire da noi stessi, verso un altro cielo o verso “il sogno di una cosa” altra rispetto a quella che già conosciamo. È una spinta che ci induce a colmare una lontananza, che ci immette in una dimensione del tempo più vasta di quella quotidiana scandita dal tempo cronometrico. È deviazione dall’ovvio e dal consueto, esplorazione dell’ignoto, creazione di mondi fino a quel momento neppure immaginati. In questo senso è l’intera storia dell’umano che si articola e prende forma dentro l’ampio spettro del desiderio. E in questo senso riguarda il presente e il futuro della vita stessa.

L’immagine forse più vivida per raffigurare il desiderio è quella del vento. Si è invasi da un vento, quando il desiderio ci prende. Un po’ come è dello spirito, che non sai di dove viene e dove va, che soffia dove vuole, e dove vuole ci conduce. Ma, appunto, ben poco sappiamo di quale sarà il nostro destino, quando il desiderio ci afferra. Sappiamo solo che è uno stato dei più mutevoli, quello dell’essere preda del desiderio. Ce lo insegna il corpo, che quando è preso dal desiderio va verso un altro corpo, che ci attrae come il più ignoto e il più lucente degli universi. Ce lo insegna la nostra esperienza quotidiana, letta e studiata da filosofi e psicologi di tutti tempi. A partire da Aristotile, per il quale il desiderio è ciò che smuove le anime verso tutte le direzioni (dalla trasformazione del lavoro alla ricerca del divino), a Baruch Spinoza (il desiderio è l’essenza stessa dell’umano), a Ernst Bloch, per il quale il desiderio è avvinghiato alla irrinunciabile speranza. Tutte le storie narrate dai poeti, dall’epica, dalla letteratura: ci mostrano come l’essere umano sia mosso, nei suoi comportamenti, dal vento del desiderio, che ora soffia come brezza sottile, ora ci sospinge robusto verso terreni sconosciuti, ora ci travolge come un uragano.

Ma non volendo fare una fenomenologia del desiderio, questa premessa ci conduce invece a porci alcune domande.

La prima. Da dove nasce la nostra storia? Senza volermi improvvisare antropologa o paleontologa, mi sembra che tutti gli studi convergano a dimostrare che noi, homines sapientes, nasciamo da un desiderio di “oltre”. Sì certo, sarà stato anche il bisogno di difesa, di cercare determinati cibi, di costruirsi particolari ripari, ma la spinta così determinata alla posizione eretta, e dunque a un particolare sviluppo della mano, del piede, del cervello, io non riesco a non immaginarla se non come una piccola scintilla di desiderio, scoccata chissà come e chissà perché. Come accade in alcuni passaggi dei processi evolutivi, è qualcosa di contingente (se non vogliamo dire di casuale) a far sì che un percorso devii dal tracciato precostituito e inauguri un’altra storia. Una storia che ha inizio da un bagliore, appunto, da un soffio, da qualcosa che brucia nella mente, che fa distendere una mano, che dà una spinta a un piede, che accende un pensiero … Possono sembrare immagini “poetiche”, ma di fatto è così che iniziano le cose. C’è una intermittenza, una imprevedibilità nel processo evolutivo. È sempre qualcosa di imprevisto che apre un inizio e fa strada a una storia.

La seconda questione è la seguente. Sarebbe fuorviante cercare una definizione “unica” di desiderio. È più proficuo invece vederlo come un campo aperto di contraddizioni, all’interno del quale le variazioni sono pressoché infinite, le oscillazioni costanti, gli intarsi inesauribili. Noi possiamo anche provare a “classificare” i desideri. Ma non ne verremo a capo, tanto sono avviluppati e confusi e mai precisi dentro il cuore degli umani. Del resto, ci sono tante parole per determinare il campo semantico del desiderio: voglia, bramosia, sete, aspirazione, anelito, nostalgia. Ma, come vedremo, il sentire dell’essere che desidera è il più delle volte ingarbugliato, rimescolato, raramente lineare. Questo ci basta per capire in che maniera scompigliata il desiderio è parte imprescindibile dell’umano. I desideri nascono. I desideri muoiono. I desideri si riformulano. Per questo sono dentro la vita, e per questo ci riguarderanno finché vita ci sarà.

Sì, certo, “desiderio” è in primo luogo il tentativo di colmare una mancanza (le stelle oscurate). E ad uno stadio molto elementare si confonde con il bisogno. Basta pensare al sentire del bambino. Bisogno di cibo, certo, ma anche desiderio di un calore dolce che entra dentro e nutre e placa. Bisogno di sonno. Ma anche desiderio di un avvolgimento quieto, silenzioso, notturno. E così via. Già quando si passa al linguaggio si vede che il desiderio sovrasta il bisogno. Non ha bisogno di linguaggio il bambino per comunicare che ha fame, sonno, prurito, febbre. È sufficiente il pianto. Ma quando lo si vede teso, proteso nella lallazione, nei primi balbettii, nelle prime articolazioni del linguaggio, è il desiderio che lo muove. Di che cosa? Di relazione, di gioco, di invenzione, di prova di sé, di incontro. Non è solo bisogno. È desiderio. Così come le raffigurazioni rupestri di scene di caccia, di mani che si aprono, di animali, in ogni caso di forme. Non sono linguaggi per comunicare qualcosa; sono linguaggi mossi da un desiderio, che dice: ecco, io sono; ecco, io ho visto; ecco, io vi mostro. C’è indubbiamente un segreto nelle prime pitture rupestri. Ma nel voler “scrivere”, “rappresentare” ciò che è accaduto, si traccia una demarcazione tra bisogno e desiderio. Si scava un solco dentro il silenzio della storia e si scrive il mondo. Anche questo è frutto del desiderio.

Poi c’è un terzo passo che vorrei ancora compiere, prima di arrivare a porci il problema di che cosa sia o possa essere il desiderio nel tempo presente e nel futuro che possiamo immaginare.

Il desiderio, che, lo ripeto, si esprime in una gamma vastissima di manifestazioni, oscilla tra due fuochi fondamentali, due apici, due estremi.

Il primo estremo è una forza centripeta che sostanzialmente risucchia il soggetto – la persona – all’interno di sé. Questo accade quando si desidera con cupidigia, si vuole per sé, si identifica l’oggetto del desiderio come un prolungamento di sé – non occorre essere psicologi per affermare questo – mentre la persona o la cosa desiderata non è che appendice del soggetto stesso. Questo accade quando il tentativo di colmare quel vuoto, quella mancanza diventa una voragine all’interno, e si vorrebbe riempirla con qualcosa che non basta mai, come se la voragine continuamente si aprisse e divorasse ciò di cui la si riempie. Il desiderio si fa assillo. Pensiamo all’ossessione per la ricchezza. La ricchezza, di per sé, non è una cosa da disprezzare. Neppure la Bibbia disprezza moralisticamente la ricchezza. È segno che si è saputo mettere a frutto i propri talenti. Che si può essere larghi e generosi nei confronti degli altri. Ma quando la ricchezza è meta di una brama insaziabile, scordando che il desiderio nasce per andare verso un altro, allora diventa rapina, implica furto, menzogna, sfruttamento, abuso. Tanto per stare sulla cronaca, buttiamo un’occhiata al discusso Don’t Look up.

Quando la brama di possesso si occulta dietro i volti inetti e avidi dei potenti, ma talvolta anche dietro quelli più apparentemente benevoli, più ingannevolmente “democratici”, quando si realizza alla faccia (e più spesso a costo) dei sacrifici di classi intere di popolazione, dello sfinimento degli umili, a volte fino ad ucciderli – allora quel desiderio sa di morte. Non è un vento ridente di primavera. Ma un vortice che trascina verso il basso. Verso la distruzione, verso la vergogna, anche se nessuno dei vip e dei capi di stato e dei re e dei banchieri che governano questo mondo prova vergogna. Siamo noi che proviamo vergogna per loro. Per quel vento sporco di fango, di miseria morale, di putrefazione.

Quando la brama di possesso si occulta dietro i volti inetti e avidi dei potenti, ma talvolta anche dietro quelli più apparentemente benevoli, più ingannevolmente “democratici”, quando si realizza alla faccia (e più spesso a costo) dei sacrifici di classi intere di popolazione, dello sfinimento degli umili, a volte fino ad ucciderli – allora quel desiderio sa di morte. Non è un vento ridente di primavera. Ma un vortice che trascina verso il basso. Verso la distruzione, verso la vergogna, anche se nessuno dei vip e dei capi di stato e dei re e dei banchieri che governano questo mondo prova vergogna. Siamo noi che proviamo vergogna per loro. Per quel vento sporco di fango, di miseria morale, di putrefazione.

Oppure, su un piano più individuale, e purtroppo tragicamente e eternamente attuale, quando un uomo uccide la sua donna, o quella che è stata la sua donna, perché non è più “per” lui, non è più la “sua” appendice, non è più il “suo” prolungamento – è ancora un desiderio che conduce i gesti di quell’uomo. Ma un desiderio che, ancora, non vede più l’altro libero, indipendente, autonomo; vede solo l’offesa ricevuta, la ferita, la voragine, appunto, che l’indipendenza dell’altro torna ad aprire. E allora ecco la violenza, le minacce, la morte. E a volte la voragine è tale che inghiotte anche il soggetto stesso. Eppure, anche questo gesto di morte nasce da quello che è stato un desiderio. Un desiderio malato, deviato, corrotto. Centripeto, appunto. Ma pur sempre desiderio. Perché c’è pur stato un momento in cui questa forza si è volta verso un altro, un’altra. C’è pur stato un momento in cui l’altra, o l’altro è apparso come qualcosa che poteva trascinare fuori da sé. Ma lì davvero è mancata, e manca, una educazione dei sentimenti, in primo luogo. E anche una educazione a un desiderio che non umili la libertà dell’altro a vantaggio del proprio arbitrio, che rispetti il desiderio anche dell’altro (intendendo non solo un singolo, ma anche la comunità umana e terrestre), avendo a fondamento una devozione verso l’uguaglianza degli esseri umani e verso l’esistere di ogni cosa.

Ma ecco, a fronte di questa punta estrema del desiderio, al limite opposto, vi è invece il desiderio che non si chiude su di sé, ma che si apre, si dilata, va più in là, fin dove è possibile arrivare. È un desiderio di “oltre”, di “alterità”, che ha a sua volta sempre accompagnato la storia della vicenda umana. È il desiderio che muove all’amore per un altro essere umano, senza pretendere che sia una protesi di sé stessi. Certo, questo amore è anche fatica, come sa chi costruisce una famiglia, o chi vive una relazione di coppia. È anche rinuncia, equilibrio, riassestamento ad ogni scossa, accettare che il vento del desiderio si plachi in una brezza sottile, come una piccola brace che può sempre riaccendere un fuoco. Ma è anche il desiderio che vivifica quell’ “amore che non muore”, di cui parla l’apostolo Paolo. Quel desiderio che fa sì che un essere umano si sporga oltre sé stesso, e si chini – che so – ad accogliere un animale ferito, a salvare i profughi in mare, a ricostruire identità smarrite, ad aver cura del vivente che gli è dato di incontrare. Quello stesso desiderio che si muove in campo aperto è quello che sostiene anche il peso e la leggerezza della danza, la cura nel trovare le parole esatte, la dedizione alla musica, la costruzione della poesia, la progettazione di bellezza in una città, la conservazione di un paesaggio, la ricerca di leggi che ci avvicinino sempre di più all’irraggiungibile giustizia, che muove la ricerca scientifica a voler capire come si possa rintracciare ordine nel grande disordine dell’universo. Come il volo di Icaro, in cui bellezza, ardimento, pericolo si fondono insieme, il desiderio trascina verso l’apertura di una frontiera, l’oltrepassamento di un limite, uno spalancamento di orizzonti. È dentro quel vortice che si apre in una spirale ascendente che nasce anche il desiderio che vi sia un dio, che vi sia un garante dell’ordine e del senso dell’universo. È questa pulsione verso un oltre che ha aperto quella che si continua a chiamare la ricerca del “trascendente”.

Certo le contraddizioni che accompagnano il movimento del desiderio sono infinite.

Intanto, se è vero che esiste un desiderio “voragine e chiusura” e un desiderio “apertura e respiro” vuol dire che uno è “cattivo” e l’altro “buono”? Uno che va corretto e l’altro che va esaltato? E allora dove va a finire la libertà del desiderio? Esiste un’etica che lo deve orientare e guidare? Ma ha senso parlare di etica a proposito di quel vento del desiderio così difficilmente orientabile? Certo, una prima risposta è fin troppo facile. Ma chi sarà in grado di decidere davvero? Esistono delle leggi tali da prevenire i guasti del desiderio “cattivo” e da favorire i risultati di quello “buono”? Sì, certo, una prima risposta è fin troppo facile. Quando un desiderio va contro la vita, la libertà, la costruzione di un mondo o di una persona occorre intervenire per salvare chi è vittima di quella pulsione distruttiva: sia essa una donna, un uomo, un ambiente, una comunità. Là dove un desiderio si esprime invece in costruzione di senso, in aggiunta di bellezza, in difesa di un bene individuale o comune si dovrebbe lasciargli tutto lo spazio di cui ha bisogno. Ogni libertà, è evidente, non è illimitata. Ma deve trovare il suo limite nella libertà dell’altro, nel libero esprimersi del desiderio dell’altro. Quali criteri possono dirimere però le questioni? Non ci sarà mai una legge definitiva. Sappiamo che le leggi non bastano. Esistono però dei criteri che si debbono di volta in volta discutere, contrattare, elaborare. Esiste una continua evoluzione dei confini di questa libertà, sostenuta da una responsabilità individuale e collettiva. Sarebbero mille gli esempi sui quali ci potremmo esercitare.

È contraddittorio anche il fatto che in questo nostro tempo, che qualcuno ha chiamato “l’epoca delle passioni tristi”, da un lato si lamenti la fine di una dimensione autenticamente desiderante (fine, o sfinimento, del desiderio sessuale, del desiderio amoroso, di una pulsione progettuale, della passione politica, di creatività in ambito artistico). E d’altronde, già Leopardi, nel canto “A me stesso”, piangeva il prosciugamento del desiderio, che si accompagnava allo spegnimento della stessa speranza. “Non che la speme, il desiderio è spento …”. Ma d’altro canto invece si denuncia uno sconsiderato proliferare di egoistici e insensati desideri, indotti, appunto, non più soltanto dalla cosiddetta società dei consumi, ma da quella che viene chiamata “società automatica” (Bernard Stiegler), che orienta e determina le nostre scelte a volte senza che neppure ce ne accorgiamo,- dunque in realtà non sono scelte in senso proprio – in una continua produzione e fagocitazione di oggetti, di energie, di tecniche, in un processo che tutti più o meno avvertiamo come una “minaccia di disintegrazione”. E in effetti, prendiamo un singolo evento della nostra giornata, e consideriamo se davvero fino in fondo siamo liberi nelle nostre scelte o fino a che punto i nostri desideri vengono canalizzati, governati, polverizzati, e che lotta bisogna ingaggiare ogni giorno per salvaguardare quel poco di autonomia che riusciamo a sottrarre agli algoritmi predisposti da chissà chi. Dove va a finire il desiderio se trova mille ostacoli nella sua non dico realizzazione, ma nel suo farsi strada dentro di noi?

E tuttavia, non rischiamo così di avere una visione troppo perfetta, troppo assoluta, troppo totalizzante – in definitiva, idealistica – della società in cui viviamo? Fino a che punto il desiderio stesso è manipolabile dai meccanismi della società contemporanea? Non c’è, piuttosto, uno strappo, un buco nero nel quale il desiderio sfugge alle costrizioni del sociale e si manifesta nella sua libertà e dunque anche nella sua responsabilità? I neuroscienziati ci dicono che il problema che ancora non hanno risolto è come i comportamenti biologici diventano “coscienza”. Non potrebbe il desiderio – così prossimo al nucleo oscuro della coscienza – essere un buon campo di sperimentazione di questa liberà dell’umano?

Sì, forse è vero che siamo davvero dentro una mutazione antropologica – pensiamo alle vertiginose conquiste delle neuroscienze – in cui certamente le fonti del desiderio vengono corrose e corrotte. Ma non sarei così sicura che tutto questo “automatismo” funzioni così alla perfezione da annientare le scomposte reazioni del vivente. Dentro le quali il desiderio – la pulsione verso un “oltre”, un “di più”, un “altrimenti” – possa trovare ancora una strada, una cornice in cui esprimersi. Non è un pensiero “ottimistico” questo o consolatorio, tanto per non lasciarci con l’amaro in bocca. Io credo che sia invece molto realistico. Una specie di fuoriuscita da un pensiero monopolizzante e in definitiva un po’ idolatrico. Qualcuno ha detto: “L’algoritmo annienta tutto il resto”. Mi pare difficile credere a questa compattezza del reale. I movimenti stessi degli universi ci inducono a pensare che tutto è molto più movimentato, imprevedibile, paradossale. Allo stesso modo ci sono spinte, pulsioni, movimenti dell’intelligenza e del cuore del vivente che mostrano certamente una crisi profonda delle coordinate che hanno guidato tutto il Novecento; ma anche nuove modalità di pensiero, nuovi orizzonti da esplorare, nuove “invenzioni” da provare. Non a caso, credo, un teorico della “società automatica” come Bernard Stiegler proprio nella capacità di “creare” intravvede una modalità di “resistenza” all’annientamento dell’umano. Sempre, di nuovo, non abbiamo risposte formulate. Ma strade da intraprendere, fessure attraverso cui spiare il mondo, fessure per accogliere la luce e la sua fatica… Non è detto che tutto questo servirà a salvare il mondo. Il nostro mondo, quello che conosciamo, è a rischio estinzione. Lo sappiamo. Ma non è un buon motivo per non accettare la sfida, per non mettere alla prova il nostro desiderio di desiderare..

.

Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e SOSTIENI DOPPIOZERO

La Pasqua nell’arte

Doppiozero, 4 aprile, 2021

Gabriella Caramore

Nei quattro Vangeli il giorno di Pasqua, tutto ciò che ruota intorno all’“evento” della Resurrezione, è narrato con il riserbo dovuto a un accadimento inspiegabile, inaudito, indecifrabile anche per gli stessi discepoli e per i seguaci di Gesù di Nazaret, l’uomo ingiustamente crocifisso dai poteri congiunti delle autorità religiose e politiche. Descrivono infatti gli evangelisti, con la libertà della memorialistica e non con l’intento che noi oggi attribuiamo a una operazione storiografica, lo sconcerto dei discepoli e dei seguaci di Gesù intorno a quello che era accaduto a Gerusalemme: …

La Pasqua nell'arte

Gabriella Caramore

Nei quattro Vangeli il giorno di Pasqua, tutto ciò che ruota intorno all’“evento” della Resurrezione, è narrato con il riserbo dovuto a un accadimento inspiegabile, inaudito, indecifrabile anche per gli stessi discepoli e per i seguaci di Gesù di Nazaret, l’uomo ingiustamente crocifisso dai poteri congiunti delle autorità religiose e politiche. Descrivono infatti gli evangelisti, con la libertà della memorialistica e non con l’intento che noi oggi attribuiamo a una operazione storiografica, lo sconcerto dei discepoli e dei seguaci di Gesù intorno a quello che era accaduto a Gerusalemme: il profeta che aveva promesso la salvezza per Israele, il rabbi che aveva annunciato la riedificazione del tempio era stato condannato a una morte vergognosa sulla croce dei reprobi, e per di più il suo corpo non si era più ritrovato dentro il sepolcro custodito dai soldati romani. Ma forse quei racconti contraddittori, quell’incertezza nel disegnare i confini di un evento sperato ma non testimoniato, quei chiaroscuri di parole che lasciano nell’ombra della notte la “verità” dei fatti vogliono soltanto, forse anche consapevolmente, suggerire che non è la realtà fattuale che conta, non la cronologia degli eventi, non le affermazioni degli angeli, non le visioni delle discepole e dei discepoli. Bensì lo “spirito” che ha dato senso alla storia terrena di un uomo chiamato Gesù e vissuto nella Palestina sotto il dominio di Roma: uno “spirito” di misericordia e di giustizia, di rovesciamento dell’ordine del mondo, che insegna a guardare la storia “dal basso”, che mostra la necessità di operare secondo una logica che non sia solo quella dei potenti, ma che operi per la cura del mondo, per il diritto degli offesi, e per la tenerezza verso le creature.

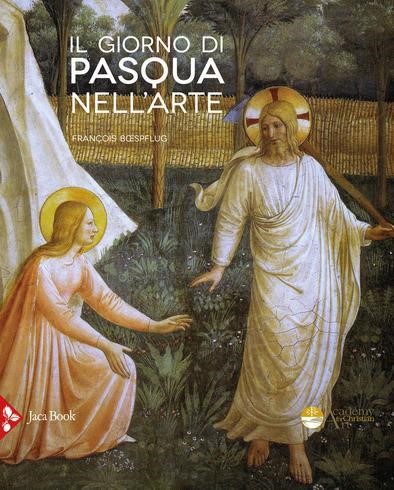

Tutta l’arte cosiddetta “cristiana”, sia d’Oriente che d’Occidente, ha provato a narrare visivamente la grandezza di questo “sogno”. Ripercorrere i suoi momenti iconografici cruciali, così come sono narrati nei quattro Vangeli canonici, con qualche incursione anche

nei Vangeli apocrifi, è l’obiettivo del volume Il giorno di Pasqua nell’arte di François Boespflug, teologo, storico dell’arte, e storico delle religioni, autore di numerosissime pubblicazioni sulla cosiddetta “arte sacra”, molte delle quali tradotte, come questa, per i tipi della Jaca Book. Boespflug lo fa mettendo in luce via via alcuni episodi dei racconti biblici, scegliendo tra quelli più significativi, operando degli “ingrandimenti” di alcune vicende, o gesti, o figure, curandosi talvolta di rispettare la lettera degli scritti, talaltra invece prescindendo dallo scritto, e liberamente interpretando. Così, ad esempio, quando Rembrandt vuole raffigurare l’episodio dei discepoli di Emmaus, in un olio su tavola del 1648, L’ultima cena in Emmaus (fig. 58), ne dà una rappresentazione sostanzialmente fedele allo scritto, scegliendo il momento in cui Gesù, allo spezzar del pane nella casa dei due viandanti, si fa da loro riconoscere. L’ambiente è austero, il tavolo è poveramente imbandito, l’atmosfera quieta, il volto del Cristo tutto sommato non particolarmente espressivo.

Diversamente, lo stesso episodio descritto da Caravaggio nella Ultima cena in Emmaus di Londra (fig. 60), il banchetto è fastoso, tipicamente rinascimentale, i discepoli compiono gesti plateali, il Cristo appare consapevole della sorpresa indotta dalla rivelazione. Qui tutto

è lasciato alla coloritura dello stupore, mentre nel quadro di Rembrandt nulla sembra fuoriuscire dallo scabro racconto evangelico, ma tutto forse dà più da pensare. Un altro esempio. Difforme dalla lettera dei Vangeli, uno splendido affresco del monastero copto di Sant’Antonio il Grande, in Egitto, Il risorto appare a sua madre e a una santa donna (fig. 34), del XIII secolo, raffigura, appunto, un episodio che i Vangeli non raccontano, e cioè l’apparizione del Risorto a Maria, ma che una certa tradizione mariana presente nella Chiesa fin dalle origini, e più tardi un cattolicesimo devoto hanno voluto nei secoli assecondare. Qui, pur nella semplicità del muro affrescato, sontuose sono le decorazioni che ornano la volta, il Cristo – una mano che sorregge il Libro mentre l’altra benedice – è solenne e benevolo al tempo stesso. Una delle due donne gli sta ai piedi con gesto affettuoso, la madre senza guardarlo in volto apre le mani quasi ad accogliere la sua benedizione. I colori ocra, rosso scuro, bruno, blu scuro accentuano l’intimità del momento. Qui non vi è nulla che rimandi alla “verità” del testo, ma certamente l’autore restituisce la verità del suo “credo”, assieme a quella del suo tempo, e fa arrivare fino a noi il riverbero di qualcosa di semplice e al tempo stesso solenne: un uomo e due donne che si incontrano, l’amore che circola tra loro, ma che include – l’inclinazione dei volti e i movimenti delle mani lo rendono evidente – un amore per il mondo che non ammette revoche. Ma, appunto, ciò che conta non è il rispetto o meno della lettera del testo, ma ciò che gli artisti hanno saputo cogliere, in profondità, attraverso gli episodi e i simboli narrati, e innervati nei loro propri pensieri e in quelli del loro tempo, dello straordinario messaggio che quella vicenda riesce a veicolare fino a noi. Così, ad esempio, mentre un affresco del Monastero di Mileševa in Serbia Le mirofore al sepolcro (fig. 6), con quel possente angelo bianco seduto sulla tomba vuota ci sgomenta con le sue ali spalancate sul mistero della morte e dell’eterno; la Maddalena che torna indietro dalla tomba vuota, di François-Xavier de Boissoudy, un inchiostro acquarellato su carta del 2015, quasi ci imbarazza con le sue fattezze di ragazzona felice, che spalanca le braccia all’amato ritrovato. François Boespflug compie un’operazione originale nel comporre le scansioni di questo libro. Vuole raccontare, attraverso le opere d’arte, i diversi momenti di quella lunga giornata di Pasqua, che diede inizio a quella che nella Chiesa è chiamata la “fede pasquale”. Le ore diverse corrispondono ai capitoli del libro, ma corrispondono anche, sostanzialmente, alle “prese di coscienza dei testimoni oculari”. Si comincia con l’arrivo delle donne al sepolcro, nelle prime ore dell’alba, per portare gli unguenti che avrebbero profumato il corpo del loro maestro, e con lo sgomento per la scoperta della tomba vuota. Si prosegue con l’incontro che il Risorto ebbe con alcune donne, e in particolare con Maria di Magdala, come raccontato nel Vangelo di Giovanni. Mirabile, qui, la descrizione che ne fa Giotto nella Cappella degli Scrovegni, ma anche la sensualità appena trattenuta che prorompe dai dipinti del Correggio, di Giulio Romano, di Paolo Veronese.